遺産の相続をすると被相続人との関係性によって色々な控除を受けることが出来ます。

その中でも1番覚えておきたいのが自宅を相続した場合に大きく相続税の節約につながる「小規模宅地の特例」という制度です。

いわゆる一般の家庭で土地と住宅を持っている場合には相続財産における割合はやはり不動産が大きいと思います。

場合によっては相続後も住み続けることもあるかもしれませんし、売却をすることになるかもしれませんが、いずれにせよ、まずは相続の申告に必要になる税金を節税させたいところです。

そんな時に知っておきたい相続税の控除の1つが「小規模宅地の特例」と言われるものです。

このページでは小規模宅地の特例がどのような場合に適用されるのか?

また、どのくらいの節税が見込めるのか?ということを紹介しています。

小規模宅地の特例制度には規定がある

まず、この税制の名前に得例とあることからしても分かるように、この減額制度が適用されえるには一定の条件があります。

ただし、この特例が適用された場合は相続税に関しての影響が非常に大きいです。

まずは小規模宅地の特例がどのような制度なのか?というところから順番に解説していきます。

親の自宅が8割引き?小規模宅地の特例の概要

小規模宅地の特例とは、親が生前に暮らしていた住宅を相続した時に一定の要件を満たしていると財産評価額を8割も下げてくれるというものです。

通常、不動産(土地や建物)を相続財産として評価する場合は路線価計算などによってその土地と建物が持つ金銭的な価値を算出した上で相続税が課されます。

評価額を8割下げられるということは、単純に下がった価格に対しての相続税になるので納税に対しての大きな影響があります。

もちろんこの制度が全ての住宅に適用されるわけではなく前述の通り一定の要件を満たす必要があります。

また、大前提としてこの制度で減額できる範囲は240㎡=70坪までの部分についてです。

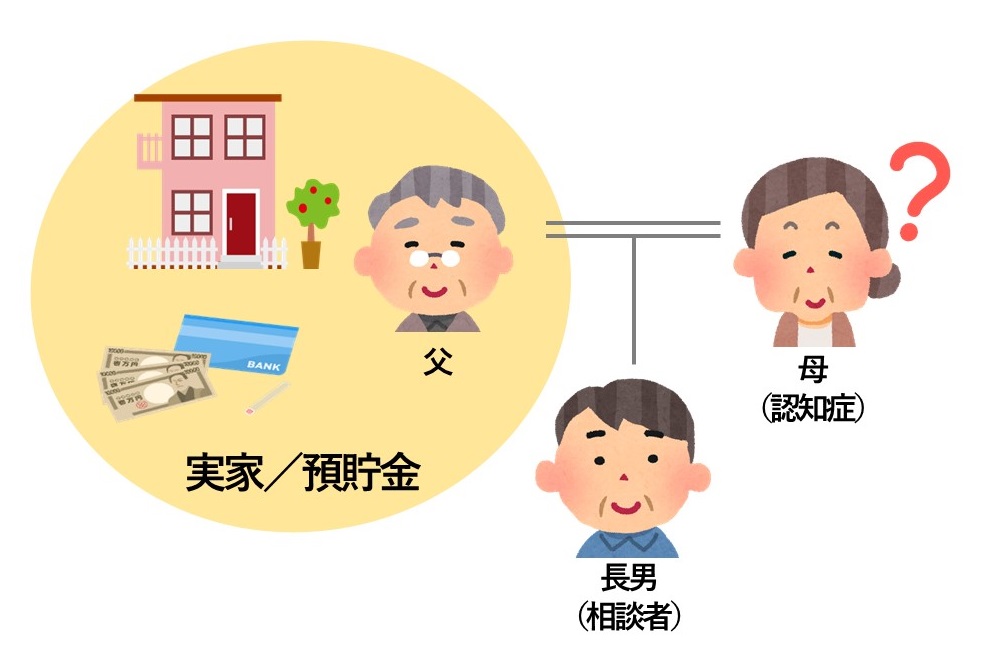

相続人が配偶者、もしくは同居している子の時に適用される

自宅の相続人が同居していない子であったり、遺言書によって他の人にされていた場合にはこの制度は適用されません。

小規模宅地の特例が適用される要件は

- 相続人が配偶者である

- 相続人が同居している子である

このいずれかである必要があります。

単純に言えば「被相続人と同居していた配偶者か子」である時に適用される制度です。

例えば、50坪の自宅で評価額が2000万円だった場合には、ここから8割である1600万円が引かれることになり財産評価額が通常2000万円のところが400万円になります。

遺産相続において土地や建物などの不動産評価はもともとの金額が比較的大きい分類の財産ですから、評価額が減額されることによって相続税に及ぼす影響は非常に大きいものになります。

例外のケースもある

配偶者が自宅を相続するとなった場合においてはそのまま小規模宅地特例を適用して相続税を減額することが可能ですが、同居していない子とその配偶者が自宅を持っていない場合には小規模宅地の特例を適用できる場合があります。

このケースには様々な要件があり、もし子の立場で親の自宅を相続するが自宅を持っていない、あるいは自宅はあるが住んでいないといった場合にも適用されることがあります。

小規模宅地の特例は先にも述べたように相続税に大きく影響するものですから、もしも不明点があれば税理士さんにしっかりと相談してみましょう。

相続人が子の場合は注意点もある

上記で述べたように子の立場で同居をしていなくても小規模宅地の特例が適用されることはありますが、子が相続した場合には基本的に相続税の申告まで相続した自宅を所有して住む必要があります。

簡単に言うと、同居している子が相続によって自宅と土地をもらってすぐに売却することは出来ないということです。

ただし、配偶者の場合はこの相続税の申告まで待つ必要がないのですぐに売却したり住まなくなったとしても適用出来ます。

また、子が自宅を持っていないと定義されるのは相続から3年以上前からその状態である必要があります。

つまり、急遽危篤になったから自分の自宅を売却して小規模宅地の特例を受けようとしても適用されません。

要注意!小規模宅地の特例は相続税の申告後に適用される

ここまで小規模宅地の特例についての適用例や概要などを紹介してきましたが、この制度は相続税の申告をして初めて適用されるものです。

その他の控除によって相続税が発生しない場合でも申告をしないと小規模宅地の特例は認められないので注意が必要です。

小規模宅地特例については税理士に相談を!

相続税に関しての控除は今回紹介した「小規模宅地の特例」だけではありませんが、申告漏れや適用できるはずだったのに適用出来なくなったといった損をしないためには、専門家である税理士に相談しておくのがおすすめです。

住宅に限らず、相続に関しては控除部分や節税できる条件がケース・バイ・ケースでありますので、少しでも相続の負担を減らしたい場合にはしっかりと専門家に対策を教えてもらうのが良いでしょう。