前回は取締役が負う法的責任などについて述べましたが、今度はその法的責任が具体的に追及される場である「株主代表訴訟」について考えてみたいと思います。

株主代表訴訟って何?

そもそも、取締役が違法な行為に出たことによって会社が損害を受けた場合には、会社がその取締役に対して損害賠償を請求するのが本来のあり方です。

つまり、取締役が負う法的責任とは、あくまで会社に対しての責任であるということです。

しかし、会社の経営はその取締役たちによって行われているのですから、ある種の仲間意識・身内意識によって、会社が取締役の責任を追及しない事態も予想されます。

そこで、「株主代表訴訟」という、個々の株主が会社のかわりに取締役の法的責任を追及する制度が設けられているのです(会社法847条以下。、正式には「責任追及等の訴え」といいますが、ここでは俗称である「株主代表訴訟」で統一します)。

グラフのデータは少し古いですが、株主代表訴訟は、10年ほど前から件数が年々増加しているそうです。

後述しますが、裁判所への申立手数料が1万3000円とかなり低額になっており、訴訟が提起しやすくなっていることも増加の要因でしょう。

株主代表訴訟では、取締役に何を求められるの?

もし、取締役が会社に損害を与えたとしたら、株主としては、いくら経営を任せているとはいえども、はらわたが煮えくりかえるのは間違いありません。

では、株主代表訴訟では、そういった取締役を解任させたり、辞任を迫ったりすることはできるのでしょうか?

これは、ノーです。

株主代表訴訟で請求できるのは、あくまで会社に与えた損害を賠償することだけです。

取締役を解任するには、原則として株主総会で解任決議が可決されることが必要であり、株主代表訴訟を起こしても取締役の解任は請求できません。

なお、取締役に対しては、会社に生じた損害の全額を賠償するよう請求ができますが、取締役のミスが軽微な場合など、莫大な賠償金を背負わせるのはかわいそうだという場面もありえます。

前回の記事(取締役(役員)のデメリットと責任範囲ってどのぐらい?)で説明したとおり、責任の一部免除や、責任を限定した委任契約が制度化されています。

それに、その取締役も悪いけど会社にも過失があるという場合に、裁判所は、過失相殺という民法の法理を適用することで、賠償額を少なくすることもあります。

株主代表訴訟を起こすぞ!

それでは、株主代表訴訟を提起してみましょう……といっても、取締役が会社に損害を与えたからといって、すぐに裁判所に訴状を出すことはできません。

先ほど説明したとおり、取締役を訴えるのは本来は会社の役目なのですから、株主は、まずは会社に対して、その取締役に対して損害賠償請求の訴訟を提起するよう請求しなければなりません。

この請求を受けて、会社は、その取締役に法的責任があるかどうかの事実調査を行い、訴訟を提起するか否かを、60日の検討期間中に判断します。

どうやら取締役に責任がなさそうだとか、責任はあるけど損害が少額だとか、訴えても負けそうだとかいう理由によって(ろくに調査をしないこともありますが)、検討期間の60日が経過しても会社が訴訟提起しない場合、そこではじめて株主が会社の代わりに「株主代表訴訟」を提起することができるようになります。

大株主じゃないけど・・・

なお、原告となる株主については、もし1単元(議決権行使や売買の最低単位のことです)しか持っていない株主だとしても、6か月前からその株式を持っているのであれば、株主代表訴訟は起こせます(上場企業でない場合はこの6か月ルールも適用されません)。

そして、持ち株比率の大小によって裁判所の判断が左右されることはありません。大株主であるからといって、有利になるとか不利になるとかいうことがあったら不公平ですからね。

取締役のどのような責任に対して訴訟を起こせるのか

さて、株主代表訴訟において追及することができる取締役の責任の範囲はどのようなものでしょうか。

取締役が会社に対して負う「一切の」債務が株主代表訴訟の対象になるとする説は有力ですが、これに対して学説でも裁判例でも異説が出されており、見解はいまだ統一されていない状況です。

具体的には、会社法上の責任(423条1項など)だけに限定されるのでは、とか、取締役在任中でないとき(例えば労働者時代など)に発生した責任などは含まれないのでは、とかといった争いがあります。

このファジーな現状から導かれる結論としては、取締役側としては、「一切の」責任を負うことを前提に行動し対策を講じていくことが必要ですし、株主側としては、取締役の責任を株主代表訴訟で追及したくても、裁判所が株主代表訴訟の対象にならないと判断する可能性があることも考慮に入れなければならないことになるでしょう。

会社に損害を与えた取締役本人ではなく、他の取締役を訴えることはできる?

任務懈怠などによって会社に損害を与えた取締役の法的責任が追及できることは当然ですし、仮に複数の取締役の行為によって会社に損害が発生した場合には、その行為をした取締役全員が連帯して責任を負うことになります。

では、その行為をしたわけではない取締役を訴えることはできるでしょうか。

これは、限られた場合にのみ可能となります。

前回の記事でも、取締役が利益相反行為等を行う場合には取締役会の決議が必要だと述べましたが、ここで決議された行為によって会社に損害が発生した場合には、実際に行為をした取締役だけでなく、その決議に賛成をした取締役も同じ責任を負うことになります。

その決議に異議を述べたということが取締役会の議事録にしっかり記録されていないと、決議に賛成したのではという推定が働くこととなるので、取締役としては注意が必要な点だといえます。

訴えの原因(理由)によって裁判所の判断は変わる?

取締役が会社に損害を与えた原因は様々ありますが、その原因によって責任が認められやすいかどうかに差はあるのでしょうか。

損害を与えた原因は、大きく「経営判断の誤り」と「違法行為」に分けられるといえます。

前者はちょっとわかりにくいですが、例えば資金繰りの怪しい会社に対して多額の融資や取引を行って債務を焦げ付かせてしまった、という場合がそれ該当します。

後者はシンプルに、贈賄、談合、脱税など、ある法規制に違反する行為に出たという場合に該当します。

まず、前者の「経営判断の誤り」に関しては、前回も説明したとおり、取締役の忠実義務と表裏一体の関係となっている「経営判断の原則」というものがあります。

そもそも取締役は、会社のために経営判断を注意深く行うのが仕事なのですから、その判断がたまたま裏目に出てしまった場合に、その取締役が全部悪いということになれば、会社の経営は萎縮してしまいます。

ですので、経営判断の誤りに関しては取締役の責任が極めて認められにくいのが現状です。

それに対して、取締役が違法行為に出たことで会社に損害が発生したケースでは、取締役に責任があることが明らかですし、「経営判断の原則」が認められるはずもありませんので、取締役の責任は非常に認められやすい傾向にあります。

株主代表訴訟を起こした株主の責任は?

取締役の責任追及をするはずの株主のほうにも責任が発生する、というのも何だか変な感じがしますが、限定的なケースで、株主側にも責任が発生することがあります。

まず、株主が、自分や第三者が不正な利益を得ることや、会社に損害を与えることを目的に株主代表訴訟を提起することはできません。

そのような目的で株主代表訴訟が提起されたとしても、それは不適法な訴えですから、裁判所は請求を却下することになります。

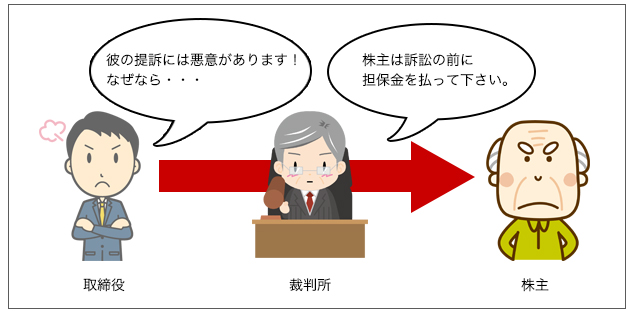

このような株主代表訴訟の濫用は、取締役あるいは会社に対する不法行為となりえますので、株主代表訴訟の被告となった取締役は、株主である原告に対して損害賠償請求の反訴をすることができます。

さらに、株主代表訴訟の被告となった取締役は、原告の株主に「悪意」があることを裁判所に疎明(裁判所に「悪意っぽいね」と思わせる程度に主張や証拠提出をすること)して、原告である株主に担保を提供させるよう裁判所に対して申し立てることができます。

この担保金は、取締役の反訴が認められた(株主に不法行為責任を認めた)際の損害賠償金の支払いの担保となります。

事件の規模によっても変わりますが、取締役1人に対して300~1000万円程度と、かなりの金額になることが多く、株主側の不当な訴訟提起に対するブレーキの役目を果たしているといえます。

訴訟にかかる費用や弁護士費用は?

一見、1万3000円は「非常に低額」には思えないのですが、株主代表訴訟においては、特に大会社においては損害額が数十億から数百億円規模になることもあります。

通常の損害賠償請求事件では、請求額1000万円の場合の手数料額は5万円、請求額1億円の場合の手数料額は32万円、仮に請求額が1000億円だとすると手数料額は約1億1300万円となります(おふざけではなく、損害額が1000億円を超える株主代表訴訟もありました)。

株主代表訴訟によって実現される利益の大きさから考えれば、手数料額が「非常に低額」だというのがおわかりいただけると思います。

それに対して、弁護士報酬は、手数料額と異なり青天井になると言わざるを得ません。

損害額が大きいほど事案は複雑になり、実際の主張立証活動も大変になるからです。

弁護士報酬は最低でも数十万円にはなりますし、訴額が億単位になると請求額のざっくり2~6パーセント程度が報酬の相場ですので、弁護士費用が何千万円にもなることはありえます。

しかし、いくら費用がかさむからといっても、弁護士がこれくらいの労力を掛けて行う訴訟活動を株主や取締役が自分自身で行うというのは、まず現実的ではありません。

損害額が大きければなおさら、弁護士なしでの株主代表訴訟は到底不可能だといってよいでしょう。

会社として予防策はある?

会社(取締役)側としては、株主代表訴訟そのものの発生を防止するため、普段の経営においてコンプライアンスを徹底し、経営判断の適正さを維持することはもちろんですが、それでも取締役が会社に損害を与えてしまうことを完全には防げません。

損害が実際に発生してしまった場合の備えとして、『会社役員賠償責任保険(D&O保険)』というものがあります。会社が取締役を相手取って提起する損害賠償請求訴訟に備えて加入するほか、取締役自身が賠償責任に備えて自腹で加入することもあります。

契約内容自体や特約の有無によってカバーされる損害の範囲が異なってきますし、特に違法行為による取締役の損害賠償責任はたいてい補償の対象外ですので、熟慮のうえで契約することが求められます。

中小企業の株主代表訴訟の数が多い理由

また、株主代表訴訟のパターンとしては、大企業に関する事件よりも、中小企業のいわゆる内輪もめのような事件のほうが実はかなり多いのです。

中小企業では、普段の取締役会や株主総会がナアナアで済まされていることも多く、また、同族企業では親族間の感情のわだかまりによって対立が深刻化することも多々あります。

平時の意思決定から法令遵守を強く意識すること、そして、それを実現するための現代的なシステムを構築することが求められますが、中小同族企業では経営体力や人間関係が障壁となって、組織改革が困難なのが実情のようです。

株主代表訴訟の事例

有名企業を相手取って起こされた株主代表訴訟を挙げますので、株主代表訴訟の実態をイメージするための参考にしてみてください。

(なお、以下では、会社の取締役と監査役の全員をあわせて「役員ら」といいます。)

ヤクルト本社株主代表訴訟事件(最二小判平22・12・3資料商事323-11)

当時の役員らが、管理本部長兼副社長であったA取締役に、資金運用を目的としたデリバティブ取引を担当させたところ、当該取締役が、個々の取引について取締役会の承認を得ず、さらに、会社の制約限度を超える取引を行い、結果として会社に約533億円もの特別損失を計上させるに至りました。

株主が、これをA取締役及び他の役員らの忠実義務違反・善管注意義務違反にあたるとして、役員らを相手取って損害賠償請求の株主代表訴訟を提起しました。

A取締役については、会社の制約限度を超える取引を行っていたことについて善管注意義務違反が認められ、約67億円の損害賠償請求が認容されました。

ただし、個々の取引ごとに取締役会の承認を得なかったことについては、会社の規程では資金運用の取引について当該取締役に決裁権限があるとされていたこと、経済情勢等に応じてタイムリーな判断が求められることから、違法ではないと判断されました。

また、会社が相応のリスク管理体制を敷いて個々の役員らを監視していた以上、A取締役の違法な取引を発見できなかったとしても、他の役員に監視義務違反はないとしました。

※補足

デリバティブ取引で現に損失を出したA取締役に善管注意義務違反があったかどうかだけでなく、他の役員らについても監視義務違反やリスク管理体制(内部統制システム)構築の義務違反があったかどうがか争点となった事件です。

取締役会には、役員らの職務執行が適法に行われるように監視し、リスク管理体制を構築する義務があるとされていますが、本件では会社が「相応の」リスク管理体制を敷いていた、つまり、A取締役の取引行為が明るみに出なかったのはリスク管理体制が不十分であったからではない、と判断されました。

本件とは逆に、ある取締役の不正・違法行為が露見したあと、他の役員らが成り行き任せのあいまいな対応を取ったり、隠蔽に走ったりした場合には、およそ経営判断としてふさわしくないといえるため、他の役員らにも善管注意義務違反が認められることとなります。

不祥事を隠蔽した担当取締役の損害賠償責任とは別に、隠蔽に関与していない役員らの損害賠償責任を認めたダスキン株主代表訴訟事件(大阪高判平18・6・9判時1979-115)などがそれにあたります。

アパマンショップHD株主代表訴訟事件(最一小判平22・7・15判時2091-90)

A社は、事業再編の一環として、傘下の非上場会社であるB社を完全子会社化すべく、B社の株式を1株5万円で取得しましたが、B社の企業価値から導かれる株式の評価額はその5分の1程度でした。

A社の株主が、5万円という買取価格は不当に高額であるとして、役員らを相手取って損害賠償請求の株主代表訴訟を提起しました。

A社がB社の株式の取得価格を算定することは経営上の裁量の範囲内であるところ、B社の株主には事業の遂行上重要なフランチャイズ加盟店が含まれること、非上場株式の評価額には相当の幅があり、事業再編によるB社の企業価値の増加も期待できたこと、取得価格は役員らの経営会議において弁護士の意見を聴取するなどして決定されたことなどから、役員らに取締役としての善管注意義務違反はないと判断しました。

※補足

株式の買取価格を5万円と決めたことが、「経営判断の原則」から役員らに許される裁量の範囲内かどうかという論点設定になっています。

この点、控訴審(東京高判平20・10・29金法1304-28)では、経営上の裁量の範囲であることは認めながらも、株式の買取りを円滑に進めるために5万円という価格設定が本当に必要であったのか等について調査や検討が不十分であり、裁量の範囲を逸脱している、として役員らに約1億円の損害賠償が命じられており、最高裁で結論がひっくり返された格好になりました。

同様に、非上場会社が新株発行(役員らに対する第三者割当)の価額を1株1500円と決定したことが、旧商法280条の2第2項の「特ニ有利ナル発行価額」に該当するかどうかが争点となったアートネイチャー株主代表訴訟事件(最一小判平27・2・19民集69-1-51)においても、一審・控訴審は、当時の株式価値は7000円以上であったとして「特ニ有利ナル発行価額」にあたると判断したのに対し、最高裁では、裁判所が事後的に算定した株価をもともとの発行価額と比較して「特ニ有利ナル発行価額」かどうかを判断するのは、役員らの予測可能性を害するため相当でない、などとして、「特ニ有利ナル発行価額」には該当しないと判断しています。

このように、同じ事実関係でも結論が変わるのですから、経営判断の原則から導かれる裁量の範囲について判断することがいかに難しいかがわかります。

この論点については、今後の判例のさらなる蓄積が待たれるところです。

まとめ:訴訟を起こされてしまい対処に困ったら専門家へ相談してみよう

株主代表訴訟を起こされないために、会社は細心の注意を払って経営を進めていく必要があります。

もし株主代表訴訟を提起されてしまい、問題に対処しきれない場合は、弁護士への相談を視野に入れてましょう。

弁護士に相談・依頼する費用を抑えるには、事業者向けの弁護士保険の利用がおすすめです。

弁護士保険を利用することで、弁護士費用の一部または全額を保険がカバーしてくれます。

経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!

『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。

個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。

そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!

月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。