年金分割は、離婚後の生活において非常に重要になるでしょう。

年金分割について多少知識があるのと、全く知識が無いのでは大きな違いがあります。

今回は、年金分割について詳しくご説明したいと思います。

年金分割制度ってなに?

まず、年金分割制度とは、離婚後の片方の配偶者の生活を守るために作られた制度です。

この制度自体はまだ新しく、施行されたのは平成16年からです。

簡単にいえば上限を2分の1として、将来受け取ることができる年金を按分(あんぶん)できるという制度ですが、間違った理解をしている方も多いのが現状です。

年金分割は必ず請求できるものではありません。

自分は年金分割を請求することができるのか?できないのか?を、しっかりと確認するようにしましょう。

国民年金や婚姻前の期間は反映されない

ですから、国民年金に相当する部分や厚生年金基金・国民年金基金等に相当する部分は分割の対象にはなりません。

この点を勘違いされる方が多いようです。

さらに、将来的に受け取る予定の年金額の2分の1が必ずもらえるという制度ではなく、保険料の納付実績がなければ、いくら年金分割を請求できたとしても、年金を受けることをできない点にも注意が必要です。

年金分割制度が導入された理由

そもそも年金分割制度が導入されたのは、近年の日本で熟年離婚が急増してきたことが影響しており、問題視されていた離婚後の夫婦間に不公平が生じないようにするためです。

夫婦の一方が会社員として収入を得て、もう片方が専業主婦として家事等に従事していた中、離婚後は会社員として働いていた側のみが厚生年金を受給できるのでは、専業主婦であった側は納得できないでしょう。

一方は専業主婦として家事に従事していたというのに、離婚をしてしまったら厚生年金をまったく受け取ることができないという問題が指摘され、法改正により年金分割制度が導入されたというわけです。

年金分割の注意点

自分の方が多くの年金を支払っていたのであれば、逆に年金分割を請求されてしまいますので、注意しましょう。

また、国民年金保険料の納付期間が10年に満たない場合には、年金分割があったとしても年金受給資格が発生しませんので、こちらにも注意が必要です。

年金分割は2種類にわけられる

年金分割には合意分割と3号分割という2種類があります。

合意分割

平成19年4月1日以降に離婚をしている場合、夫婦間において按分割合についての合意のもとなされる分割です。

合意を得られない場合は、調停や裁判により決定します。

分割対象となる期間は、婚姻期間すべてとなり、2分の1を分割割合の上限と定めています。

請求できる期限は、原則、離婚日の翌日から2年以内とされています。

分割の割合(按分割合)については、上限を超えない範囲であれば調整が可能です。

3号分割

平成20年4月1日以降に離婚をしている場合、夫婦間の合意なく分割をすることが可能です。

対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者(国民年金の加入者のうち厚生年金または共済組合に加入している者に扶養され、かつ、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者)であった期間です。

分割割合は2分の1と定められており、原則、離婚日の翌日から2年以内に請求をしなければなりません。

離婚時に年金の合意分割をするためには

しかし、合意分割の場合はそういうわけにはいかないのです。

夫婦間による話し合いだけで済めばよいのですが、それができない場合は、裁判所を介した手続きを取ることになります。

離婚調停の場合は、年金分割が必要であれば年金分割についての話し合いも含まれますが、離婚調停をしない場合は、別途調停などの裁判手続きをおこさなければなりません。

また、調停での話し合いが困難であれば、裁判所による審判手続きに移行します。

離婚訴訟の場合も附帯請求として、年金分割の請求をすることができますので、必要があれば手続きを取るようにしましょう。

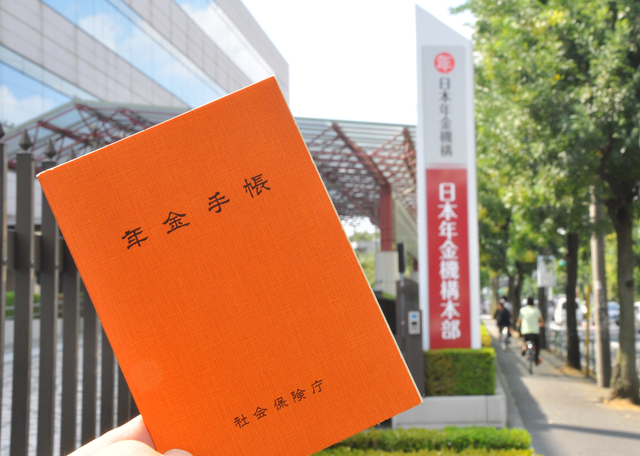

手続きはお近くの年金事務所にて

手続きをするのは、自身の住所を管轄している年金事務所(日本年金機構)にて、請求書を提出することになります。

請求書の添付書類として、離婚届、戸籍謄本、年金手帳、合意分割を定めた公的書類(公正証書や調停調書など)が必要です。

上述のとおり、請求には2年間という期限が定められていることを忘れないようにし、手続きは必ず行うようにしましょう。

また、専門家へ相談をする際には、年金分割についても相談をするようにし、請求ができるのか?できないのか?など専門家の目線から判断してもらいましょう。