自分の子供(未成年)が起こした事故やトラブルについて、親の責任はどこまで及ぶのでしょう。

2015年4月、事故を引き起こしてしまった児童の親の監督責任をめぐって最高裁が下したある判決が注目を集めました。

これまでその範囲が曖昧で議論の対象となってきた「監督責任」をめぐって、今後司法の判断が変わるかもしれません。

こんな疑問にお答えします

Q.親の監督責任は、子どもが何歳まで背うことになりますか?

A.親の監督責任とは、未成年者である子どもが起こした責任を、監督すべき親がとる責任のことです。子どもの年齢に関しては、責任能力を持たない未成年者はおおむね12歳未満とされているようです。つまり、小学校を卒業した程度、中学生程度以上であれば、被害者は、その子供に対して賠償させるということも法律上はできます。

ただ、子どもの責任能力のある年齢は判断基準は曖昧なので、専門家のアドバイスを受けながら解決を図っていくと安心でしょう。

親の監督責任とは何か?

まず、親の監督責任とはどのようなものなのか解説します。

親の監督責任とは、未成年者である子どもが起こした責任を、監督すべき親がとる責任のことです。

責任とは、基本的には損害を発生させた加害者本人が背うものです。しかし、責任能力や判断力のない子どもが加害者になった場合、法律上の責任が問われないこともあります。

そのようなケースでは、子どもの代わりに親が責任をとることになります。

仮に、両親が離婚している場合は、親権を持っている親が監督責任者となるので覚えておきましょう。

子供の事故やトラブル、親の監督義務の有無が焦点

「かわいい子には旅をさせよ」とは言うものの、家の外で子供が事故や事件に巻き込まれやしないか、我が子を育てる親にとって心配は付き物です。

さらに我が子が事件・事故の被害者になるだけでなく、加害者となる可能性だってあります。

「何が危険で、何が危険ではないか」を判断できない子供が引き起こすトラブルは予期できないものが多く、とんでもない重大事故に発展することも少なくありません。

親の監督責任は子どもが何歳まで?

子供が起こしたトラブルについて、どのような条件で監督不届きになり、親にはどこまで責任が及ぶのでしょうか。

また、何歳からが責任能力があるとされるのでしょうか。

民法713条では、

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」

と定められています。

未成年者が責任能力を持たない場合はその賠償責任を問われない、ということです。

これまでの判例によると、責任能力を持たない未成年者はおおむね12歳未満とされているようです。

つまり、小学校を卒業した程度、中学生程度以上であれば、被害者は、その子供に対して賠償させるということも法律上はできます。

親の監督義務も関係してくる

続いて714条では、こう定められています。

1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を追わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

「責任能力のない未成年者の親権者」は、日頃から注意して人身に危険が及ばないように行動するべきであると子に対して指導監督する義務があり、これを怠っていると「監督義務を怠った」とされ、親の賠償責任が発生します。

すなわち、責任能力のない未成年者が起こした事故・トラブルの損害賠償をめぐる裁判では、その監督義務者(親)に監督義務があったか、あるいは監督義務を履行していたかどうかが争点になるのです。

従来の判例では「監督義務を果たしていた」と証明することは非常に難しく、親に対して賠償命令が下された例が多数ありました。

2008年に兵庫県神戸市で起きた、自転車に衝突され転倒した散歩中の女性(当時67歳)の意識が戻らないまま寝たきりになった事故をめぐる裁判では、ヘルメットを着けずに下り坂を時速20〜30キロで走行していた男児(当時11歳)の両親が監督責任を怠っていたとして、9,500万円の損害賠償が命じられました(神戸地裁2013年7月4日判決)。

またもっと以前の例ですが、子供同士の「インディアンごっこ」で自分の子供が放った矢が相手の児童の左目に突き刺さって失明した事故をめぐる裁判では、加害児童が弓矢を持って外出するのを視認した母親が「外出を許可する代わりに弓矢の使用を禁じる約束」を子供と結んでいたという事実から、母親が親権者として監督義務を果たしていたことが認定され、母親の監督責任を否定しました(最高裁1968年2月9日判決)。

関連記事

-

-

歩きスマホで交通事故にあったら歩行者側でも過失責任を負う可能性も

スマートフォンの普及により、近年社会問題になっている「歩きスマホ」。 いけないとは思いながらも、地図やアプリを見ながらついつい自分も歩きスマホをしてしまう……という方も多いのではないでしょうか。 でも、実はその歩きスマホ …

サッカーボール事故をめぐって下された最高裁の新たな判断

そんな中、2015年4月9日に下された、子供が起こしたとある加害事故における親の監督責任をめぐる最高裁の判決が注目を集めました。

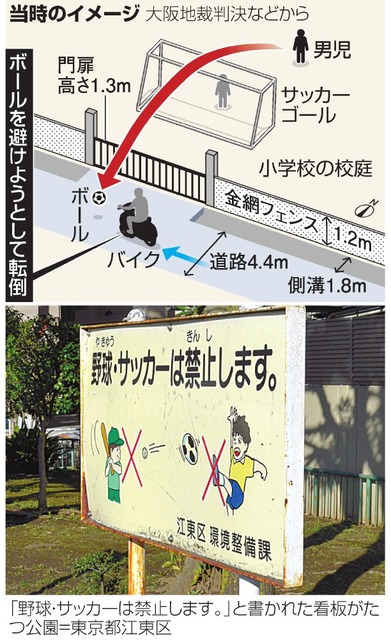

2004年2月25日の夕方、愛媛県今治市の小学校の校庭で、当時小学5年生の男児が友人とサッカーゴールに向けてフリーキックの練習をしていました。

男児が蹴ったボールがフェンスを超えて道路へ転がり、そこを通りがかったバイクがボールを避けようとして転倒しました。バイクを運転していた80代の男性は足を骨折して寝たきりとなり、事故の1年4ヶ月後に亡くなりました。

ボールを蹴った男児の両親に男性の遺族が損害賠償を求めて訴えを起こし、1審・2審では「監督義務を怠った」として男児の両親に計約1100万円の賠償を命じていました。

1・2審では、サッカーゴールの後ろに事故現場の道路があった(ボールが道路に飛び出す危険性があった)ことから、男児の両親には「本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務」があり、両親に対する損害賠償請求を一部認めていました。

しかし今回最高裁は、男児たちは児童らのために開放されていた校庭で使用可能な状態で設置してあったゴールで「日常的な使用方法として」遊んでいたこと、ゴールと道路の間にはネットフェンスと幅1.8メートルの側溝がありボールが道路に飛び出すことが常態であるとはいえないことから、男児がゴールに向けてボールを蹴った行為は「通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない」1・2審の判断を覆しました。

さらに「親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は、ある程度一般的なものとならざるを得ない」として、具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められないかぎり、通常は危険性がないとされる行為によって人身に損害を与えた場合は子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない、という従来と異なる新しい基準を提示し、両親の監督責任を認めませんでした。

今回の判決でこれから子供が起こした事故の責任は何が変わる?

今回の判決で特筆すべき点は、「本来危険ではない行為で責任能力のない者が偶然人身に損害を与えてしまった場合は、監督者の責任は問われない」とする判断を最高裁が初めて下したことです。

これまでは、親が監督責任を果たしたと証明できることが難しく、加害者側が敗訴する例が多くありました。

故意ではなかったにもかかわらず我が子が起こしてしまった事故が大事になり、それまで平穏だった家庭の生活が一変する、といった場合も少なくありませんでした。

今回の判決により、そうした悲劇が起こる可能性が小さくなるかもしれません。

子供のトラブル以外の事例にも影響を与えるかもしれません。

人口の少子高齢化が進む現代の日本では、認知症の高齢者が引き起こした事故で、その介護者が監督責任を問われる事例も想定されます。

実際、2007年に愛知県大府市で起きた、認知症の男性(当時91歳)が徘徊中に電車にはねられて死亡した事故では、JR東海が遺族に遅延損害の賠償を求めて提訴し、1審で91歳の妻と63歳の長男の監督責任が認定され720万円の賠償命令が下されました(名古屋地裁2013年8月9日)。

この判決はのちに「高齢介護の現状にそぐわない判決だ」として各所で批判の声が挙がりました。

2審では一部にJR側の落ち度を認めたものの妻に監督義務者としての責任を課して359万円の賠償命令を下しました(名古屋高裁平成26年 4月24日判決)。長男は監督義務者に該当しないとして、監督責任は認定されませんでした。

しかし、最高裁では、妻は監督義務者に該当するものの、監督義務を履行していたとして、JRの請求を認めず、JR側の全面敗訴となりました (最高裁平成28年3月1日判決)。

一方で、被害者側にとっては今回の最高裁判決は苦いものになる可能性があります。

未成年者による偶然の加害事故では、当事者の子供にもその親にも賠償責任を問うことができない可能性が生じたからです。こうしたケースでの被害者側へのケアは今後の課題ともいえます。

今回は未成年者の加害事故における監督責任についてみてきました。

幸せな家庭生活が、不運の重なりである日一変する可能性があります。

そのような悲劇が生じないことをこれからも祈るばかりです。

子供の行為について、親の監督責任が問われるケースはとても多いです。

自分の子供に限って、不法行為はしないし、故意に危ないこともしないと考えていても、自転車の事故などのリスクは排除できません。

子供が中高生で、責任能力が認められ、親に監督義務違反がない場合、親自身の責任は基本的に追及されません。

しかし、相手に怪我を負わせてしまっており、責任がないから親が賠償しないというわけにもいきません。

自分自身や家族が起こす可能性のある思いがけない事故に備えて、個人賠償責任保険という、日常生活の事故やトラブルに備える保険に加入されることを考えてもよいでしょう。

もし、事件が起こってしまったら、適切な対応をとることができるよう、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談することが望ましいでしょう。

子どもが加害者になったら?まずは弁護士に相談しよう

未成年とはいえ、我が子が加害者になってしまったら、これからどうなるのか不安や焦りで居ても立ってもいられないでしょう。

そこでまず相談したいのは、弁護士です。

子どもが罪を犯した際に弁護士に相談すべき理由

子どもが罪を犯した場合、子どもの年齢や責任能力によって親の監督責任が必要かどうか異なります。

未成年者が責任能力を持たない場合は、その賠償責任を問われないとなっていますが、その線引きは曖昧なものです。

子どもの責任能力については、さまざまな視点から決めることになるため、まずはトラブルの専門家である弁護士に相談するといいでしょう。

また、被害者側から示談交渉や損害賠償請求を求められたときに、弁護士がついていることで適切な金額かどうか算定してもらえます。

どうしても加害者と被害者だけの話し合いではスムーズな解決が難しくなります。弁護士がついていることでサポートしてもらえ、精神的負担の軽減にもつながるでしょう。

弁護士に相談するには?

ただ、子どものトラブルや損害賠償を弁護士へ相談するといっても、どうしたらよいのか分からないといった方もいるでしょう。

窓口によっては、初回の相談を無料で行っているところもあります。窓口の特徴や利用方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

それぞれの窓口の特徴や利用方法については、こちらの記事を参考にしてみてください。

関連記事

-

-

弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!

離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …

弁護士費用の負担が気になる方は、弁護士保険の利用がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。

弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』

弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。

経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。

弁護士保険の内容を知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

関連記事

-

-

【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく

「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …

記事を振り返ってのQ&A

Q.親の監督責任とはなんですか?

A.親の監督責任とは、未成年者である子どもが起こした責任を、監督すべき親がとる責任のことです。

Q.親の監督責任は子どもが何歳まで関係しますか?

A.これまでの判例によると、責任能力を持たない未成年者はおおむね12歳未満とされているようです。つまり、小学校を卒業した程度、中学生程度以上であれば、被害者は、その子供に対して賠償させるということも法律上はできます。

Q.子どもが罪を犯してしまいました。どこに相談すればいいでしょうか。

A.まずは弁護士への相談をおすすめします。子どもの責任能力については、さまざまな視点から決めることになるため、まずはトラブルの専門家である弁護士に相談するといいでしょう。