裁判をされて「被告」の立場となったら、原告から追及されるばかりだと思っているのではありませんか?

裁判をされて「被告」の立場となったら、原告から追及されるばかりだと思っているのではありませんか?

実は、被告の方から原告を「訴え返す」ことが可能です。

被告が原告を、同じ手続き内で訴え返すことを「反訴」と言います。

反訴はどのような場合にも認められるわけではないので、できるケースや典型例、方法を押さえておきましょう。

今回は、反訴の条件、方法、メリットやデメリット、タイミング、かかる費用などの必要な知識をご紹介していきます。

記事の内容を動画でチェック

反訴とは

反訴とは被告が原告を訴え返すこと

一般の方にとって「反訴」は聞き慣れない言葉かも知れません。

反訴とは、原告が被告を訴えている裁判と同じ手続きの中で、被告が原告を訴え返すことです。

原告が被告を訴えている裁判を「本訴」、被告が原告を訴え返した裁判を「反訴」と言います。

そして、反訴した被告を「反訴原告」、反訴された原告を「反訴被告」と言います。

本訴と反訴は「同じ手続き内」で行われます。

つまり、反訴が行われたら本訴と同じ裁判官が同時に本訴と反訴を審理します。

本訴で主張された内容や提出された証拠は、反訴の手続き内でも共通の主張や証拠とされ、判決も同時に言い渡されます。

反訴が認められるのは、関連する訴訟を同時に処理することによって、無駄な時間や労力を削減するためです。

反訴できなかったら、被告は別に同じような訴訟を提起して、あらためて似たような証拠を提出し、別の裁判官が別の機会に審理しなければなりません。

反訴すれば、本訴と反訴を一括して処理できるので、当事者にとっても裁判所にとっても手間と時間を削減できて、メリットが大きくなります。

反訴と別訴の違い

反訴できるケースでも、被告は反訴しないことができますし、新しく訴訟を起こすことも可能です。

原告が被告に訴訟を起こしている最中などに、別で訴訟を起こすことを「別訴(別の訴訟)」と言います。

別訴の場合、本訴における原告や被告の主張内容や提出証拠は別訴における主張や証拠とされないので、それぞれ別に訴訟活動を行う必要がありますし、裁判官も別で判決もそれぞれ別に言い渡されることとなります。

反訴の条件

反訴はいつでもできるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

以下で確認しましょう。

本訴と関連すること

まず「本訴と関連すること」が必要です。

原告が訴えている内容とまったく無関係な反訴はできません。

関連性は、「本訴の目的」や「防御方法」に関連しているかどうかで判断されます。

本訴の目的とは原告が訴えた目的、防御方法とは被告の原告に対する抗弁(原告の主張する事実と両立し、原告の主張する事実から生じる法律効果を妨げる事実を主張すること)のことです。

たとえば、原告が被告に対して売掛金の支払い請求をして、被告が原告に貸したお金との「相殺」を主張するとします。

その訴訟内で、被告が反訴として被告が原告に貸したお金の返還を求めるときには、原告の請求内容にも被告の反論内容にも関連するので、関連性の要件を満たします。

一方、原告から売買代金請求訴訟を起こされたときに、被告が原告に対して無関係な建物の明け渡し請求の反訴を行うことなどは不可能です。

反訴ができるのは口頭弁論終結までの間

反訴は「口頭弁論終結時まで」の間に行う必要があります。

口頭弁論が終結するのは訴訟が終わりに差し掛かった判決直前なので、相当後のタイミングとなります。

口頭弁論が終結してしまったら「やっぱり反訴したい」と思っても反訴を受け付けてもらえず、別訴で対応する必要があります。

その場合、すべての主張や立証を始めからやり直さないといけないので、大変な手間になります。

審理を著しく遅滞させない

反訴には「審理を著しく遅滞させない」という要件もあります。

たとえば証人尋問もすべて終了して口頭弁論が終結しようという段階で反訴を申し立てると、そこから審理の延長が必要になって進行妨害に近い状態となってしまいます。

このように審理を著しく遅滞させる可能性がある場合、たとえ口頭弁論終結前のタイミングでも反訴を受け付けてもらえない可能性があります。

反訴するのであれば早めに対応しましょう。

同じ当事者であること

反訴をするときには、当事者が共通していることも必要です。

反訴とは被告が原告を訴え返す手続きであるからです。

被告が原告以外の第三者に対して「反訴」することはできません。

たとえば、原告から訴訟を起こされているのに、原告の母親や兄弟などに反訴できないということです。

第三者への請求内容が関連するのであれば、第三者に対して訴訟を提起した上で、弁論を「併合」してもらうなどの対応が必要です。

本訴と同じ裁判所

本訴と反訴は同じ裁判所で行う必要があります。

反訴を起こすときには、本訴と同じ裁判所へ反訴状を提出しましょう。

裁判所の管轄の制限

反訴するためには、本訴と同じ裁判所で審理できることが必要で、管轄が異なる場合には認められません。

たとえば、離婚裁判中に被告が原告に対して、離婚理由と関連する「不法行為にもとづく損害賠償請求」や「所有権にもとづく物の引き渡し請求」をしたいとします。

夫婦で揉めて、自分の所有物を壊されたときに価格賠償を求める場合や、物を取られたので返還を求める場合などです。

この場合、一見両者は関連性があるようにも思えます。

しかし、損害賠償請求や物の返還請求の管轄は地方裁判所や簡易裁判所であるのに対し、離婚事件は家庭裁判所の管轄なので、こういった訴訟を反訴として同時に行うことは不可能です。

関連記事

-

-

不法行為責任とは?要件や時効について事例を交えてわかりやすく解説

「不法行為」とは、事件や事故によって損害が生じることです。 実は、私たちの日常生活には、交通事故やケンカや不倫など、不法行為に巻き込まれる危険が潜んでいます。 被害者となる可能性だけでなく、不法行為の「加害者」となるリス …

反訴の具体例

反訴としては、具体的にどのようなケースが考えられるのでしょうか?

賃料請求と修繕義務違反にもとづく損害賠償請求

Aさんは、Bさんに賃貸物件を貸していましたが、Bさんが賃料を支払わないので、賃料の支払いを求めて賃料請求訴訟を起こしました。

その訴訟内でBさんは、Aさんが物件の修復をしないから賃料を払わないのであると反論しました。

そして、Aさんが必要な修繕しなかったために損害を受けたとして、損害賠償請求訴訟(反訴)をしました。

この損害賠償請求訴訟はAさんの本訴と関連するので、反訴として提起できます。

関連記事

-

-

大家さん(賃貸人)の修繕義務はどこまで?

アパートやマンションなどの賃貸借契約を締結しているとき、物件に不具合が発生することがあります。そのようなときには、賃借人は、賃貸人に対して修繕を請求することができます。 しかし、賃貸人が修繕に応じてくれないこともあります …

原状回復費用の請求と敷金返還請求

CさんとDさんは賃貸物件の契約をしていましたが、賃借人であるDさんは契約を解約して物件を明け渡しました。

ところが、賃貸人であるCさんが敷金を返還しないため、Dさんは敷金返還訴訟を起こしました。

Cさんは、Dさんが未払いの水道料金や敷金を超える原状回復費用があると主張して敷金返還を拒み、水道料金や原状回復費用の支払を求めて反訴を提起しました。

この場合にも両者に関連性が認められるので、反訴が可能です。

不法占拠者への退去請求と賃借権確認請求

Eさんは、所有物件にFさんが不法占拠しているので、退去を求めて明け渡し訴訟を提起しました。

ところが、Fさんは「賃貸借契約」があるので退去の必要はないと抗弁し、反訴として「賃借権確認訴訟」を提起しました。

この場合にも、両者には関連性があるので反訴が認められます。

貸金返還請求と、反対債権の貸金返還請求

GさんはHさんに対し、300万円を貸し付けており、Hさんが返済しないので貸金請求訴訟を起こしました。

Hさんは反対にGさんに対して500万円の売掛金を持っていたので、相殺を主張して支払いを拒みました。

そして、残金の200万円について、Gさんに対して反訴を提起して支払請求を行いました。

この場合にも両者の請求に関連性があり、反訴可能です。

交通事故の損害賠償請求

IさんとJさんは交通事故の当事者です。

両方に過失があったので、互いに相手に対して損害を賠償しなければなりません。

ところが、示談がこじれてIさんはJさんに損害賠償請求訴訟を起こしました。

これに対してJさんもIさんに対し、同じ交通事故の損害賠償請求訴訟の反訴を提起しました。

同一の交通事故にもとづく損害賠償請求には関連性があるので反訴可能です。

離婚事件

離婚事件においても、反訴が非常によくあります。

KさんとLさんは夫婦です。

Kさん(夫)はLさん(妻)が不倫したとして離婚と慰謝料の請求を求めて離婚訴訟を起こしました。

これに対してLさんはKさんに対し、結婚生活中、長年暴力とモラハラを受け続けてきたとして、やはり離婚と慰謝料を求めて反訴請求しました。

このように、夫婦が双方とも相手に慰謝料請求したいときには反訴する必要があります。

関連記事

-

-

【データあり】離婚裁判での訴訟の流れ、期間、弁護士費用は?

離婚をするときには、大半が相手との話し合いによって協議離婚をしますが、協議離婚も調停離婚もできない場合には最終的に離婚裁判になってしまうことがあります。 ただ、離婚裁判はどのような流れで進んでいくのか、またどのくらいの期 …

反訴のメリット

以下で見てみましょう。

被告から原告に「請求」できる

反訴をすると被告は原告に対し何らかの「請求」ができます。

通常、原告から訴えられた立場である被告は、原告に対して「反論」はできても「請求」はできません。

たとえば、原告から「貸した金を払え」と請求されたとき、「相殺するから払わない」と反論できても、それ以上に「相殺で不足する分を支払え」と請求することは不可能です。

判決でも、原告の請求が棄却されるだけで原告への支払命令を出してもらえません。

後に別で残金の支払い請求訴訟をしなければならないのです。

反訴をすれば、本訴と同じ手続き内で被告による「請求」ができますし、判決でも原告への支払命令を出してもらえます。

このように、被告側から原告に対して何らかの請求をできることは大きなメリットと言えるでしょう。

二度手間にならない

本訴と反訴は関連する訴訟です。

本訴の最中に反訴が起こらなかった場合、被告が後ほど「やっぱり請求したい」と考えたら、別に訴訟を申し立てるしかありません。

そして、以前の原告が起こした訴訟と同じような主張と立証を再度行い、別の裁判官が再度同じような内容について判断することとなります。

双方が弁護士を雇ったら、以前の裁判と後の裁判の2回分弁護士費用がかかります。

このようなことは、原告にも被告にも裁判所にも無駄なコストです。

本訴の継続中に反訴して同時解決していれば、こうした二度手間を避けることができて、労力、時間、費用を節約できます(ただし、反訴の場合にも通常弁護士費用はかかります)。

反訴のデメリット

手間がかかる

反訴するときには「反訴状」を作成して、印紙・郵便切手を購入して裁判所に提出しなければなりません。

口頭で「反訴します」などと言っても受け付けてもらえません。

反訴請求後も、手続き内で反訴に関する主張や立証をする必要があり、本訴だけのケースより訴訟が複雑化する場合が多数です。

別訴と比較するとまだいい方ではあるものの、このように手間がかかることは反訴のデメリットと言えます。

費用がかかる

既に述べたとおり、反訴を提起するにも費用がかかります。

反訴の際にも、原則として本訴と同じだけの印紙代と郵券が必要です(印紙代は一部控除されることがあります)。

また、訴訟を弁護士に依頼している場合、反訴を頼んだら反訴の費用が別途かかるのが通常です。

もちろん後で別訴をする場合、それより多額の費用がかかるケースが多いため、別訴よりも反訴をした方が経済的ですが、勝てる見込みの乏しい反訴であれば、しない方が経済的です。

関連記事

-

-

民事訴訟費用(弁護士費用)や裁判費用を相手に請求できるケースとは?(元弁護士作成記事)

普通に日常生活を送っていても、法的なトラブルに巻き込まれることは多いです。 たとえば貸したお金を返してもらえない場合、賃貸住宅を人に貸している場合に賃借人が家賃を払ってくれない場合、離婚トラブル、交通事故など、さまざまな …

訴訟が長引く

反訴をすると、通常は争点が増え、主張や証拠の量も多くなるので、訴訟が複雑化します。

特に訴訟が進行したタイミングで反訴が行われると、本訴の内容がほとんど終わっているのに再度反訴についての審理のやり直しが必要になって、訴訟が長引きがちです。

このように反訴によって訴訟が長期化してしまうこともデメリットと言えるでしょう。

関連記事

-

-

民事裁判(民事訴訟)にかかる平均期間は?判決や和解までの流れも解説!

「裁判」というと、「何となく大変なこと」というイメージがありますが、実際の裁判の流れや、和解に至るケース、平均審理期間など具体的なことについては、あまり知られていない場合が多いです。 そもそも民事裁判と刑事裁判の区別がつ …

反訴をするかしないかの判断基準

反訴するかしないか迷ったら、以下の判断基準で検討するのが良いでしょう。

後に別訴をしてでも請求したいか

今回反訴しなかったら、諦めきれずに後で別訴して請求する気持ちであれば、反訴して一回で解決しておいた方がコスト節減になります。

ほとんどの場合、労力も時間も費用も少なくなるからです。

一方、反訴しなかったとしても別訴はしない(請求するつもりがない)のであれば、反訴する必要はありません。

反訴する時間や労力、費用が無駄になる可能性があります。

勝てる可能性があるか

反訴に対しても判決が言い渡されるので、当然勝訴・敗訴の可能性があります。

勝てる内容であれば反訴を起こすと良いですが、負けそうな内容やそもそも法的に困難な請求などであれば、やめておいた方が賢明と言えるでしょう。

意地や嫌がらせで反訴しようとする方も中にはいますが、そういったことをしても敗訴したら意味がありません。

反訴の方法と流れ

反訴をしたいとき、どのような手順で進めていけば良いのか、お伝えします。

反訴状を用意する

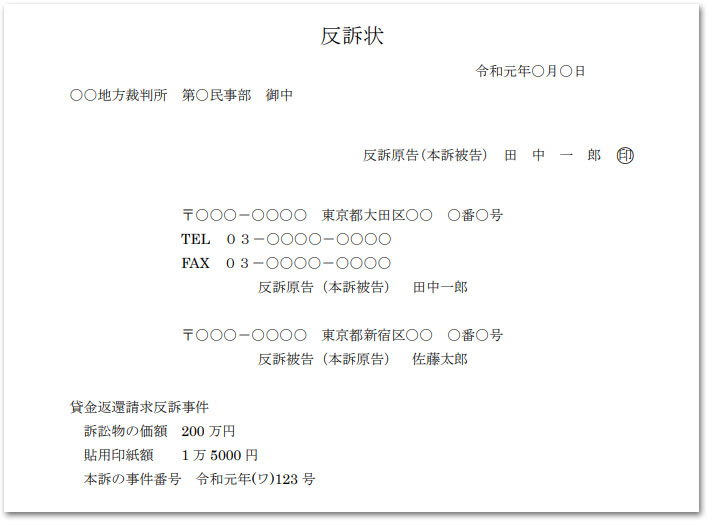

まずは「反訴状」を作成しましょう。

反訴状とは、反訴の内容をまとめた書面です。

訴状と同じように、当事者と事件名、反訴請求の趣旨、請求の原因(理由)を記載していきます。

法律的な要件に沿って主張内容をまとめる必要があるので、弁護士に依頼しないとしても、弁護士にチェックしてもらうのが良いでしょう。

反訴状を提出する

反訴状を作成したら、本訴請求が起こっている裁判所に反訴状を提出します。

その際、反訴内容に関連する証拠を提出することも可能です。

また、反訴の際には収入印紙と郵便切手が必要です。

印紙代の金額は、本訴請求のケースと同様の計算方法になり、反訴請求の金額によって変わってきます。

事前に裁判所に確認をしておくとよいでしょう。

本訴と同時に審理が進められる

反訴が受け付けられると、その後は本訴と反訴が同時進行で進められます。

論点整理も本訴と反訴で共通して行われるので、「本訴の期日」「反訴の期日」などに分けられることもありません。

提出書面や証拠も本訴と反訴で共通するので、「本訴の証拠」「反訴の証拠」など別々に提出する必要はありません。

尋問が行われる

争点整理及び双方の主張反論が終わると、当事者や証人への尋問が行われます。

尋問の内容や結果も本訴と反訴で共通するので、同じ証人は一回尋問すれば足ります。

本訴と反訴のために別々に尋問の機会を設けられることはありません。

本訴と同時に審理が終結する

当事者や証人への尋問が終了し、必要に応じて最終準備書面が提出されると、本訴と反訴の口頭弁論が同時に終結します。

本訴と同時に判決が出る

弁論が終結すると、本訴と反訴の判決が同時言い渡されます。

判決書も本訴と反訴で一体になっており「本訴の判決書」「反訴の判決書」が別々に交付されることはありません。

控訴や上告について

本訴や反訴に対する判決内容に不服がある場合には、控訴や上告をすることが可能です。

控訴をする場合は、判決書の受取後14日以内に、判決を言い渡した地方裁判所を管轄する高等裁判所へ控訴状を提出しましょう(第一審が簡易裁判所の場合は、地方裁判所に控訴状をを提出することとなります)。

反訴にかかる費用

反訴には、自分でするときにもかかる「裁判費用」と、弁護士に依頼するときに発生する「弁護士費用」が必要です。

以下でそれぞれがどのくらいなのか、見てみましょう。

裁判費用(実費)について

裁判費用としては、以下のようなものが発生します。

●印紙代

反訴を起こすときにも本訴と同様に印紙代がかかります。

印紙代の金額は、本訴と同じ計算方法で、基本的に請求金額が高くなると印紙代は高額になります。

たとえば、100万円の反訴請求をするなら1万円、300万円の請求なら2万円、500万円の請求なら3万円分の収入印紙が必要です。

●郵便切手代

反訴の際にも送達用の郵便切手が必要です。

裁判所にもよりますが、5000~7000円程度となるのが一般的です。

弁護士費用について

訴訟を弁護士に依頼しているときに反訴を追加すると、反訴のための着手金が発生します。

金額は、本訴と同様の計算方法となる事務所もありますし、多少減額してもらえる法律事務所もあります。

報酬金については判決内容に応じて本訴と同時に決定されることが一般的です。

このとき、本訴と反訴を完全に分けて報酬金を計算されるケースと、本訴・反訴を通算して報酬金を計算されるケースがあり、どちらになるかで金額が変わる可能性があります。

たとえば、相手から300万円の貸金請求をされたときに500万円の反対債権があるので相殺の抗弁を出すとともに200万円の請求を求めて反訴提起し、主張が認められて最終的に200万円の支払いを受けられたとします。

その場合、「本訴で相手の300万円の請求を棄却できた報酬」と「こちらが請求して獲得できた200万円の報酬」を別々に計算されると経済的利益が500万円となって費用は高くなりますが、「最終的に通算して手元に入ってきた200万円分の報酬のみ」にしてもらえたら経済的利益が200万円となり費用は安くなります。

依頼者にとっては通算して計算してもらえる方が有利なので、反訴を依頼する際に、そのあたりも確認しておくことをお勧めします。

反訴すべきケースとタイミング

反訴をすべきタイミングとしては、以下のようなときが考えられます。

相手に対して支払いを求めたいとき

原告からの請求に関連して相手に「支払い」を求めたいなら反訴が必要です。

反論するだけでは原告に対する支払命令が出ません。

そのような場合は早めに反訴しましょう。

紛争を一回で解決してしまいたいとき

原告にも被告にも法的な主張がある複雑なトラブルは、一回で解決しておかないと訴訟が繰り返されて解決までに何年もかかってしまうケースがあります。

関連する問題がいくつもあって一回の訴訟手続で解決したいときには、反訴を行うという選択肢があります。

反訴はなるべく早くする

反訴をするかどうか迷っている間に口頭弁論が終わってしまったら反訴できなくなります。

また、タイミングが遅くなると「著しく訴訟を遅滞させる」として反訴を受け付けてもらえなくなる可能性もあります。

反訴しようと思っているならば、早めに提訴することをお勧めします。

反訴状の書式、書き方

以下では、原告から300万円の貸金請求をされたとき、被告側に原告への500万円の貸付金があるので、残金200万円の支払を求める反訴状の例を示します。

反訴状書式ダウンロード

反訴状の書き方

反訴状の作成方法を解説します。

●タイトルを「反訴状」とする

まずは一番上の欄に「反訴状」というタイトルを書きます。

●作成年月日、記名押印

反訴状の作成年月日を書き、作成者の記名押印をします。

作成者は「反訴原告(本訴被告)」と書きましょう。

印鑑は認印でかまいません。

●当事者の表示

そして、反訴原告と反訴被告(本訴原告)それぞれの住所と氏名、反訴原告の電話番号やFAX番号(あれば)を書きます。

●請求の趣旨

その下に「請求の趣旨」と書き、判決で主文として決定してもらいたい内容(相手に求める内容)を簡潔に記載します。

●請求の原因

その下に「請求の原因」と書いて、相手に対して請求権が発生している理由を法律の要件に従って記載していきます。

最後に「結論」として、相手に求める内容をまとめて記載します。

●証拠方法と添付書類

「証拠方法」と書き、提出する証拠の名称を書きます。

証拠には通常、原告側のものを「甲」被告側のものを「乙」として番号をふります。

ただし、反訴の場合、反訴原告は本訴では「被告」であり、本訴で反訴原告が提出している証拠は「乙」としてカウントされています。

そこで、本訴の証拠と反訴の証拠を統一するために、反訴で反訴原告(本訴被告)が提出する証拠にも「乙」で番号を付けていきます。

番号は、本訴で提出しているものの続きで付していきます。

最後に「添付書類」と書いて、反訴状副本や証拠や弁護士への委任状などの添付書類を書き入れます。

以上が大まかな反訴状の作成方法です。

まとめ

民事裁判を起こされた「被告」は訴えた「原告」と対等であり、被告から原告を訴え返す手続である反訴をすることも可能です。

反訴するか迷う場合や1人ではどのように反訴を進めて良いかわからないときには、弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。

保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。

弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』

弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。

経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。

また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。

経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!

『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。

個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。

そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!

月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。

・民事訴訟費用(弁護士費用)や裁判費用を相手に請求できるケースとは?

普通に日常生活を送っていても、法的なトラブルに巻き込まれることは多いです。たとえば貸したお金を返してもらえない場合、賃貸住宅を人に貸している場合に賃借人が家賃を払ってくれない場合、離婚トラブル、交通事故など、さまざまな問題が発生します。このような法的なトラブルが発生した場合には、示談交渉や裁判などを弁護士に依頼することが多いです。

そうすると、当然民事訴訟費用(裁判費用)や弁護士費用などの費用がかかりますが、かかった費用を事件の相手方に請求することは出来ないのでしょうか。出来るとすればどのような場合に、どのくらい請求出来るのかも知っておきたいところです。今回は、民事事件の相手方に弁護士費用や民事訴訟費用を請求出来るのかについて、解説します。

・一人でもできる!少額訴訟(少額裁判)の流れや費用、訴状の書き方を解説

「裁判」というと、、弁護士ではない一般の人が1人で手続きを進めるのは、ほとんど不可能だと思われている方が多いのではないでしょうか?ただ、「少額訴訟制度」という制度を利用すれば、弁護士に依頼せず、一般の方が1人で手続きを進めることも十分に可能です。では、少額訴訟とはどのような制度なのでしょうか?どのようなトラブルでよく利用されるのか、通常訴訟や支払督促との違いはなんなのか、手続きの流れやリスクなど、知っておくべきことは多々あります。今回は、知っておくと役立つ「少額訴訟」について、図解イラストつきで詳しく解説します。