離婚をするときには、大半が相手との話し合いによって協議離婚をしますが、協議離婚も調停離婚もできない場合には最終的に離婚裁判になってしまうことがあります。

ただ、離婚裁判はどのような流れで進んでいくのか、またどのくらいの期間がかかり、弁護士に依頼するとどのくらいの費用がかかるのかなど、一般にはよく知られていないことも多いです。

そこで弁護士時代多くの離婚裁判の代理人を経験してきた立場から、離婚裁判の流れや期間、弁護士費用などについて詳しく解説します。

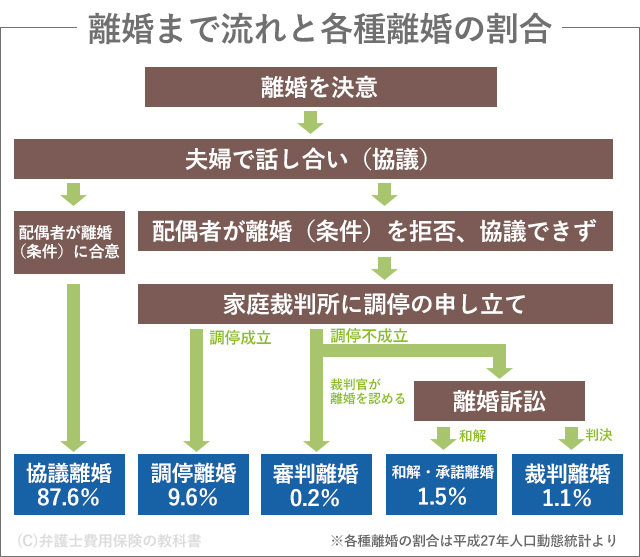

離婚には3種類の手続きがあります

離婚手続きには、大きく分けて3種類があります。

それは、協議離婚と調停離婚、裁判離婚です。

このほか離婚調停不成立の場合に行われる審判離婚もありますが、ほとんど利用されていません。

夫婦が話合いをすることによって解決し、離婚届けを役所に提出することによって離婚する方法です。

家庭裁判所で調停委員を介した話合い(調停)をすることによって離婚条件を決めて離婚する方法です。

※関連ページ→「離婚調停とは?全体的な流れや手続きを解説」

調停離婚ができない場合に、裁判手続きによって裁判官に離婚判決を書いてもらい、離婚する方法です。

裁判離婚は他の2つの手続きとは異なり、話合いではないところに特徴があります。

離婚裁判とは何を争うのか

離婚裁判は裁判の1種なので、当事者間に争いがあることが前提です。

争いがないなら、協議や調停の話合いで離婚ができているはずだからです。

離婚裁判で争われるのは、以下のような離婚条件です。

・離婚そのもの

・財産分与の方法

・慰謝料発生の有無や金額

・子どもの親権や養育費の金額

・離婚後の面会交流の方法

・年金分割の方法

これらの争い内容について、裁判官が最終的に判断をすることによって紛争が解決される仕組みです。

関連記事

-

-

離婚調停とは?手続きの流れや離婚裁判との違いを徹底解説

そもそも離婚調停とは、一体どのような手続のことをいうのでしょうか? また、全体的な申し立て後の流れや、期間、費用はどうなっているのでしょうか? この記事では離婚調停の概要を詳しく順を追って説明していきたいと思います。 そ …

離婚裁判は家庭裁判所で開かれる

離婚裁判が行われる裁判所は家庭裁判所です。

以前は地方裁判所で行われていましたが、平成16年4月に人事訴訟法という法律が改正されたことにより、家庭裁判所で行われることとなっています。

なお、控訴審は高等裁判所ですし、上告審は最高裁判所となっており、これらについて変化はありません。

離婚裁判の件数と割合はどのぐらい?

日本で離婚する夫婦のほとんどは協議離婚です。

人口動態統計によると、2015年の協議離婚の割合は87.6%です。

調停離婚は、9.6%、離婚裁判が起こっているのは残り2%くらいです。

しかも、裁判離婚が起こっても、実際には和解で解決する事例も多いので、判決で離婚する例はさらに少なくなります。

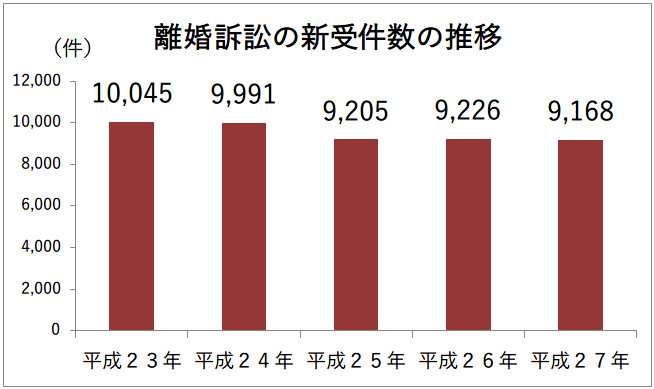

司法統計によると、離婚裁判の件数自身は、だいたい年間9,000件~1万件くらいで推移しています。

たとえば平成23年度には新規の離婚訴訟の件数が10,045件、平成24年度には9,991件、平成26年度には9,226件となっています。

1年365日で割ると、毎日25件前後訴訟が提起されていることになります。

離婚裁判を起こすための条件

離婚裁判を起こすには、いくつかの条件を満たす必要があります。

調停前置主義

まず、日本では離婚裁判は「調停前置主義」がとられています。

これは、先に離婚調停をしてそれが不成立になっていないと離婚訴訟ができない、という意味です。

つまり、離婚をしたい場合には、まずは調停をしなければならず、いきなり離婚訴訟をすることは認められないということになります。

ただ、裁判所が調停離婚が適当でないと判断した場合(相手方が行方不明である場合など)には、例外的に調停を行わずに裁判離婚をすること可能です。

有責配偶者からの離婚請求について

また、離婚訴訟では、有責配偶者からの離婚請求は認められません。

有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者という意味です。

具体的には、不貞行為(不倫)をしたケースが典型的です。

自分から不倫をして夫婦関係の破綻原因を作っておきながら、自分勝手に離婚をすすめることは認めない、という考え方です。

ただ、有責配偶者からでも離婚訴訟を起こすこと自体はできますし、裁判手続きにおいて、有責ではない相手が離婚することに合意した場合には離婚自体は可能です(有責配偶者に対して慰謝料支払い命令は出ます)。

「有責配偶者が離婚請求できない」、という意味は、相手が離婚を拒絶した場合の問題であり、その場合には、判決によって離婚請求が棄却されるので離婚ができないことになります。

有責主義から破綻主義へ

さらに、離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因が必要です。

この離婚原因については、今は「破綻主義」という考え方が採用されています。

破綻主義とは、夫婦関係が破綻していたら離婚を認めるというものです。

これに対する考え方が「有責主義」で、これは、配偶者のどちらかに有責性がある場合にのみ離婚を認めるというものです。

昔は有責主義がとられていましたが、それでは離婚できる場面が限られていて不都合が多かったので、法律の改正によって、今は破綻主義がとられています。

現在の法律上の離婚原因は、以下の通りとなっています(民法770条1項各号)。

→いわゆる不倫のことです。

→悪意をもって相手を見捨てることです。生活費不払いなどが典型的です。

配偶者が音信不通で生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続することです。

→若年性認知症や躁うつ病、偏執病、統合失調症などの場合に認められるケースがあります。

→婚姻関係が破綻して、回復の見込みがない場合です。

上記の4つの離婚原因に匹敵するような重大な問題があって夫婦関係が破たんしている場合に離婚が認められます。

関連記事

-

-

有責配偶者からの離婚請求はできるのか

自身が離婚の原因を作ってしまった場合、法的には「有責配偶者」として取り扱われることになります。 たとえば、自身の不貞行為により婚姻関係が破綻してしまったとなれば、不貞行為をした者は有責配偶者になるのです。 では、自身が離 …

有責配偶者からの離婚請求が認められる場合について

現在、破綻主義が主流とはいえ、有責配偶者からの離婚請求が認められるはあくまでも例外的であり、以下のような条件があると、認められやすいです。

・夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。(具体的な別居期間は定められていませんが、最低でも6~8年以上が目安です。)

・当事者の間に未成熟子がいないこと。(一般的には20歳以下の子どものことです。)

・相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。

※上記の条件が揃えば離婚の請求が認められるというわけではありません。あくまでも裁判所が総合的に検討します。

実際に離婚訴訟では何を争うことが多いのか

実際に離婚訴訟で争われることが多いのは、離婚そのもの、財産分与、慰謝料、年金の按分割合、親権者についてです。

夫婦の一方が離婚を望んでいて、相手が離婚を拒絶している場合には、離婚するかどうかが争いの原因になります。

夫婦の財産分与については、いくらの財産があるのかという問題が争いになります。

相手に隠し財産があるのではないかや、ある財産が夫婦共有財産として財産分与の対象になるのかどうかが争われます。

慰謝料も問題になります。

相手が不貞行為していたかどうかが問題になったり、暴力がDVに該当するのかや、これらの慰謝料発生原因がある場合に慰謝料の金額をいくらにすべきかなどが問題になったります。

※関連ページ→「不貞行為・DV・別居で離婚する場合の慰謝料の相場」

婚姻期間中に相手のほうが厚生年金・共済年金を支払っていた場合、上限を2分の1として年金を按分することができます。

ただし、原則として年金の納付期間が合計で25年以上になっていない場合には、年金分割があったとしても年金受給資格が発生しません。

※関連ページ→「年金分割と按分割合の勘違いされやすいポイント」

未成年の子どもがいる場合には、親権争いも起こります

夫婦の双方が子どもの親権を望む場合には、子どもも巻き込んで激しい親権争いが繰り広げられて離婚裁判が長引く傾向があります。

※関連ページ→「子供の親権を父親が勝ち取るケースと最低限知っておくべきこと」

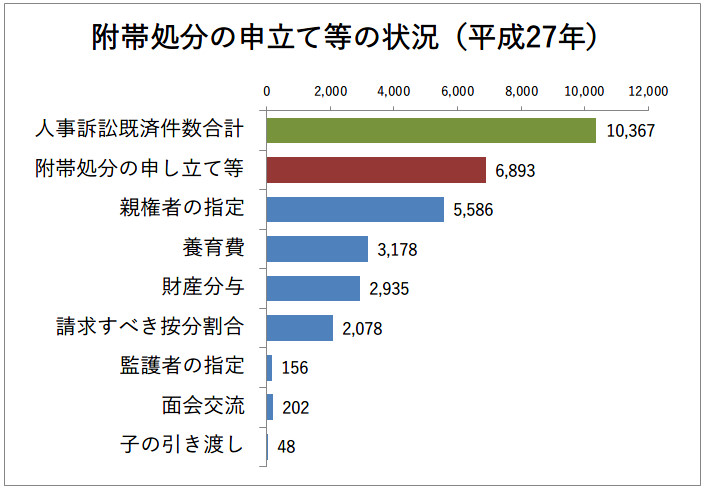

離婚そのものと同時に、親権、子の養育費、財産分与、年金分割の審理を申し立てることを附帯処分の申し立てといいます。

司法統計によれば、平成27年の間に終局した人事訴訟のうち、66.5%にあたる6,893件に附帯処分の申し立て等がありました。

特に申し立ての多かった附帯処分は親権者で、次に養育費、財産分与、年金の按分割合と続きます。

裁判では、これらの争いの内容を審理して、裁判所が最終的に判決によって決定することによって問題が解決されます。

離婚裁判にはどのくらいの期間を要するのか

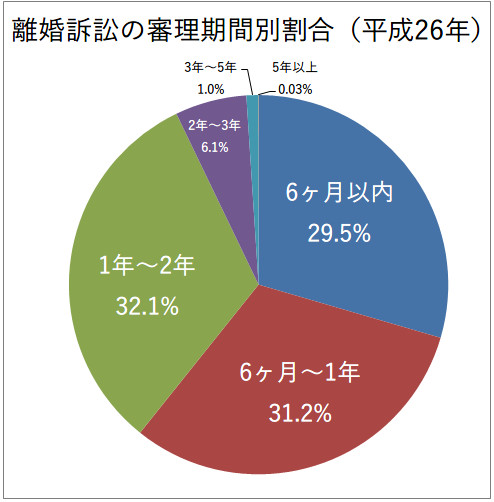

離婚裁判の平均期間

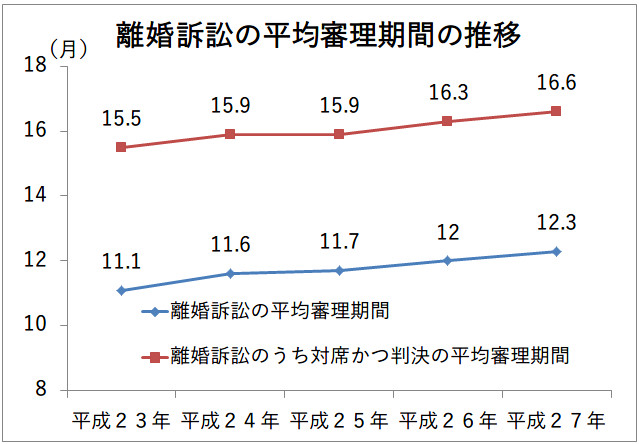

離婚裁判が始まってから終結するまでには、平均して10ヶ月~12ヶ月くらいかかります。

司法統計によると、平成23年度の離婚訴訟の平均期間は11.1ヶ月となっており、平成26年度には12ヶ月となっているので、少しずつ延びてきているようにも見えます。

また、判決まで至った訴訟に限れば、16ヶ月前後が平均となっています。

※関連ページ→「離婚調停の期間と平均何回で成立してる?最短と最長の目安」

裁判が早く終わるケースと長引くケースとは

離婚裁判には、早く終わるケースと長引くケースがあります。

これについては、争点の数が大きく影響します。

ほとんど争点がなく、離婚するかしないかだけが問題のケースなどでは、判決になっても比較的早く結論が出ます。

また、途中で当事者が話し合いによって和解し、離婚裁判を終わらせる場合(和解離婚)も離婚裁判は早く終わります。

早期に和解ができたら、離婚訴訟でも3ヶ月以内で解決することもできます。

これに対し、争点が多かったり双方の対立が激しかったりすると、離婚裁判は長引きます。

たとえば、財産分与と相手の不貞行為の有無、子どもの親権について争いがある場合、すべてについて争点を整理してお互いの主張と立証をすすめないといけないので、とても時間がかかります。

争点が1つでも、それが調査を要するものの場合には裁判が長引くケースがあります。

たとえば、財産分与が問題になるケースで、相手が隠し財産を持っていると疑われる場合、延々と財産調査をするために手続きの時間がかかることがあります。

実際、司法統計によれば、平成26年に終局した離婚訴訟の8,912件のうち、財産分与の申立てがない場合では、審理期間が1年~2年だった割合は27.6%に対して、財産分与の申立てがあった場合では42.8%と、特に長期化するケースが多いです。

子どもの親権争いが起こっている場合では、調査官調査が入ることによって数ヶ月手続きが延びますし、その間和解の話を進めてはダメになったりしているうちにどんどん時間が過ぎてしまいます。

以上のように、対立が激しかったり争点が多かったりする場合には離婚訴訟は長くなるのだということを覚えておきましょう。

離婚訴訟を早く終わらせたければ、和解するのが最も得策です。

離婚訴訟を提起するために必要な書類

離婚訴訟を提起する方法を見てみましょう。

提訴の方法

離婚訴訟を起こす場合には、家庭裁判所宛に訴状と添付書類(戸籍謄本等)、証拠に手数料(収入印紙)と予納郵便切手を添えて提出したら、手続きができます。

・訴状(正本副本各1通)

・戸籍謄本

・証拠(正本副本各1通)

・不成立証明書(離婚調停と異なる裁判所で提訴する場合)

手続きを行う家庭裁判所は、自分の住所地を管轄する家庭裁判所か相手の住所地を管轄する家庭裁判所のどちらでもかまいません。

自分の住所地の裁判所の方が利用しやすいので、一般的には自宅に近い家庭裁判所に訴えを提起することが多いです。

ただ、DV事案などで相手に住所地を知られたくない場合には、遠方であっても相手の住所地の家庭裁判所で離婚訴訟を起こすケースもあります。

なお、離婚調停は相手の住所地の家庭裁判所で行う必要があります。

そこで、引き続き相手の住所地の裁判所で離婚訴訟を行うこともでき、その場合には離婚調停の不成立証明書を添付する必要がなくなります。

離婚訴訟にかかる費用

離婚訴訟でかかる費用を見てみましょう。

この場合、裁判所に納める手数料が必要です。これは、収入印紙の形で支払をします。

離婚のみを求めるケースでは13,000円ですが、慰謝料を求める場合には、請求金額によって印紙代が変わってきます。

たとえば、300万円の慰謝料を求めるケースでは20,000円の収入印紙が必要ですし、500万円の慰謝料を求めるなら30,000円の収入印紙が必要です。

子どもの養育費や財産分与などを求める場合には、それぞれ1,200円が加算されます。

たとえば、相手に対して300万円の慰謝料を求めるとともに、財産分与と親権を請求する場合には、20,000円+1,200円+1,200円の22,400円の収入印紙が必要になります。

また、提訴の際には予納郵便切手が必要です。

これについては各地の家庭裁判所によっても金額や内訳が異なりますが、だいたい5,000円~6,000円分程度です。

さらに、訴訟手続きにおいて証人を呼んだ場合にはその旅費日当がかかるケースがありますが、たいていの場合には証人が旅費日当を放棄するので支払いが発生することは少ないです。

当事者尋問や証人尋問が行われた場合には、その尋問調書を謄写(コピー)しなければなりませんが、その費用が意外と高額です。

裁判所の謄写は1枚20円~40円くらいするので、多数の尋問が行われると、謄写費用が2万円以上になることもあります。

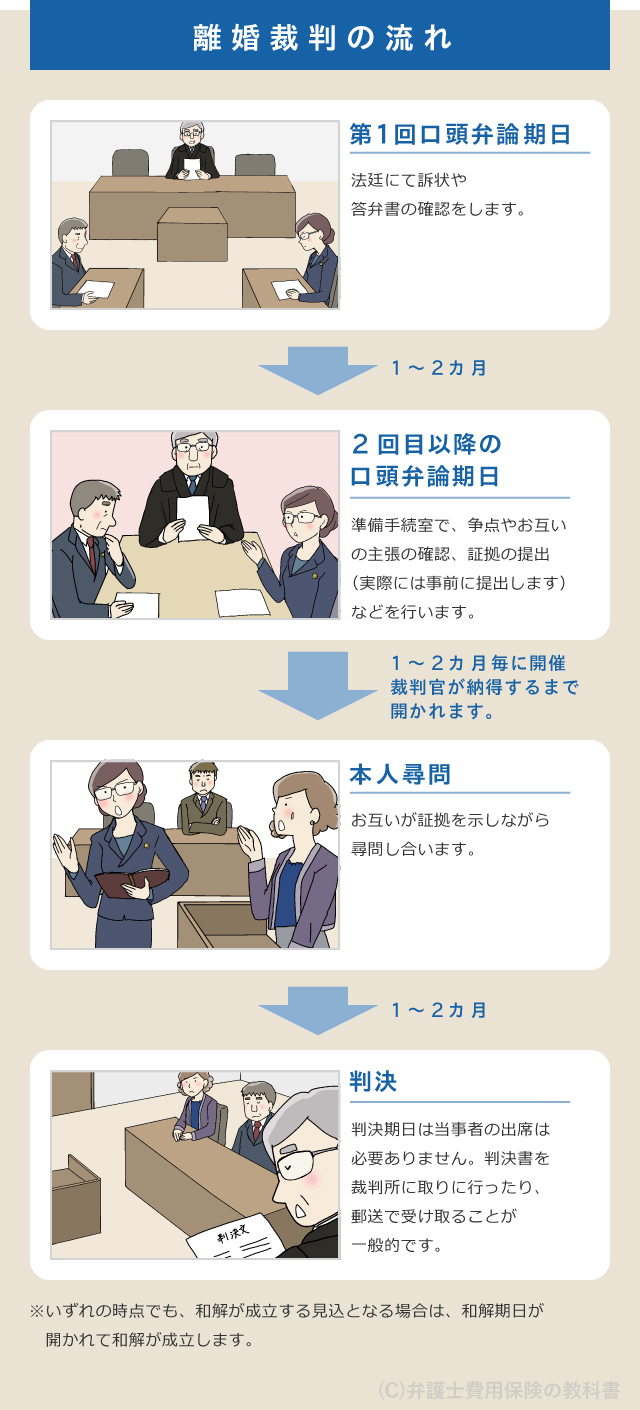

離婚裁判の流れ

離婚裁判が起こると、どのような流れで手続きが進むのかをご説明します。

第一回期日まで

まず、家庭裁判所で訴状が受理されます。

すると、家庭裁判所から被告(相手)に対して口頭弁論期日(裁判所で審理を行う日のこと)の呼出状と訴状が送られます。

このとき、被告に対しては答弁書の提出が催告されます。

答弁書とは、被告が訴状の内容に対して答え、反論する書類です。

裁判が起こった場合、相手の言うことに反論をしないと、全部認めた扱いになって負けてしまうので、通常は相手が詳しい反論をしてきます。

答弁書は、第一回の期日までに提出されます。

裁判所の第1回目の期日は、訴え提起後1ヶ月後くらいに指定されることが多いです。

第一回期日以降の流れ

期日では、裁判所が訴状の内容と証拠、答弁書の内容と相手が提出した証拠(あれば)を確認して、次回までに準備する内容を決めます。

このとき、いちいち提出された訴状や答弁書を読み上げることはなく「陳述します」などと言うだけで終わります。

被告から詳細な答弁書(反論書面)が出ている場合には、次回の期日前に原告(訴えを起こした人)が再反論と証拠の準備をすることになります。

このように予定を決めたら、提出予定の主張書面と証拠の提出期限と次回期日の日にちを入れて、その日はそれで終わります。

このように、裁判所の期日は、非常に簡単な手続きなので、ものの5分程度で終わることが多いです。

用意した反論や証拠は、次の期日まで(提出期限まで)に家庭裁判所に提出します。

そして、このような期日を繰り返すことによって、離婚裁判の争点を整理していきます。

裁判期日は、だいたい1ヶ月~2ヶ月に1回くらいの頻度で開かれます。

途中で和解の話合いの機会が持たれることもあり、話合いが成立したらいつでも離婚裁判を終わらせることができます。

証人尋問や当事者尋問が行われる

主張と立証の期日を繰り返して最終的に争点が整理されたら、証人尋問や当事者の尋問を行います。

この尋問の手続きは、テレビなどでよく見かけるような、弁護士が法廷に立って質問をするものであり、時間も1人2時間くらいかかります。

通常は、

<原告本人尋問>

主尋問(原告側の弁護士から原告へ質問する)

↓

反対尋問(被告側の弁護士から原告へ質問する)

↓

裁判官からの質問

その後に、

<被告本人尋問>

主尋問(被告側の弁護士から被告へ質問する)

↓

反対尋問(原告側の弁護士から被告へ質問する)

↓

裁判官からの質問

という流れになることが多いです。

親権が争いになる事件では調査官調査が行われることが多い

親権を争う裁判では子どもの親権者としてどちらが適任かを判断するため、家庭裁判所調査官による調査が行われるのが一般的です。

調査官は、家庭訪問をして子どもの様子を確認したり、子どもから話を聞いたり、親から個別に話を聞いたり、子どもの学校や幼稚園の先生から話を聞いたりして、調査報告書をまとめて裁判官に提出します。

その内容に従って家裁の裁判所が親権についての判断を行うことになります。

親権の判断では調査官調査の内容が非常に重要視されるので、子どもの親権をとりたい場合には、調査官調査には積極的に協力して、有利になるように進める必要があります。

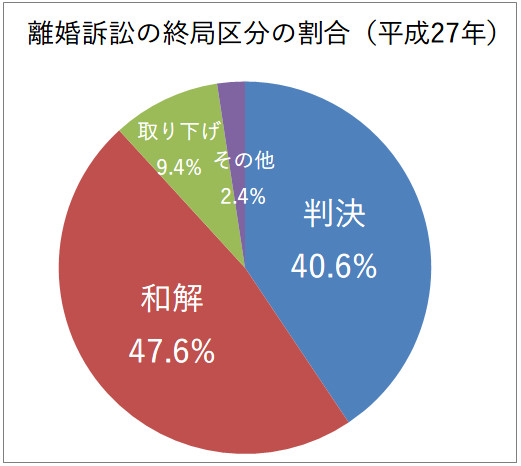

裁判が終了する3つのケース

離婚裁判が終了するパターンには、判決と和解、取り下げがあります。

判決

当事者が最後まで争いを続け、裁判官が判決によって離婚問題を終結させる場合です。

離婚の種類としては判決離婚となります。

和解

訴訟の途中に当事者が話し合いによって離婚問題を解決する場合です。

離婚の種類は和解離婚となります。

取り下げ

訴え提起後に原告(訴えた人)が訴訟を取りやめることです。

この場合には、被告の同意が必要です。

取り下げのケースは稀

取り下げた場合、訴訟はなかったのと同じになるので離婚問題は解決されません。

取り下げをすると訴訟をした意味が無くなるので、実際に取り下げによって離婚訴訟が終わるケースは少ないです。

平成27年の司法統計によると、取り下げで終わっているものは1割程度しかありません。

日本では和解になるケースが5割弱

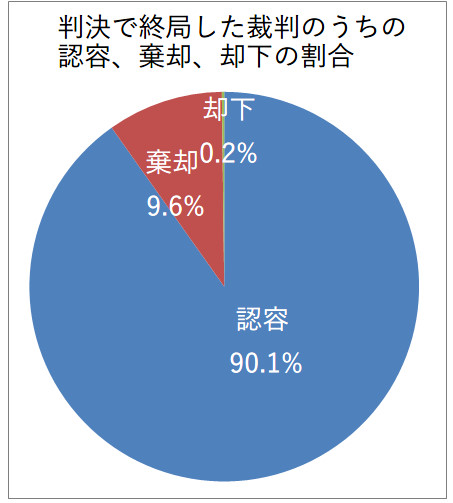

同じく平成27年の司法統計によると、平成27年に終局した離婚訴訟9,116件のうち、判決で終了したものが3,700件で40.6%、和解で終了したものが4,338件で47.6%となっています。

判決内容としては、請求が認容されたもの(離婚が認められたもの)が3,332件で90.1%、棄却されたもの(離婚が認められなかったもの)が354件で9.6%となっています。

日本では和解で離婚する割合が非常に高く、離婚訴訟全体件数のうち半数近くになっているので、訴訟を起こしても、途中で和解になる可能性が相当高いと考えておくと良いでしょう。

裁判終了後の流れ

離婚訴訟が終了したら、判決内容や和解の内容を実現する必要があります。

まず、市町村役場に離婚届けを提出しなければなりません。

そのためには、判決正本(和解調書)と判決の確定証明書(家庭裁判所で発行してもらう)が必要です。

また、財産分与や慰謝料などの金銭支払いが定められた場合には、必要な支払いをする(してもらう)必要があります。

具体的な支払い方法について、判決離婚の場合には自分たちで決める必要がありますし、任意に支払ってもらえないなら強制執行(差押え)をする必要があります。

和解離婚の場合には、裁判所における話合いによって支払い方法が決まっているのが普通なので、それに応じた支払いを待っていたら必要な支払いを受けられることが多いです。

子どもの親権が認められた場合で、相手のところに子どもがいる場合には子どもの引き渡しをしてもらう必要もあります。

離婚裁判で有利になるにはどうする?

離婚裁判を有利に進めるには、何よりも自分に有利な証拠を揃えることが重要です。

裁判では、証拠のないことを認めてもらうことができないからです。

たとえば、財産分与を行う場合には、できるだけ詳細に財産についての資料を集めます。

預貯金通帳や証書、生命保険の証書、不動産の全部事故証明書、ゴルフ会員権などの証書、証券会社の資料などをコピーでも良いので集めておきましょう。

慰謝料を請求する時にも証拠が必要です。

不貞行為がある場合には、不倫相手とのメールや一緒に移っている写真、SNSの画面、不倫相手へのプレゼントの領収証、交通データ(ICカード利用履歴やETCなど)が役立ちます。

中でも、興信所の報告書ではっきり証拠がとれたらかなり有利な証拠になります。

DVがある場合には、殴られたときに病院に行き、診断書を書いてもらうことが必要です。

あざや傷になった場所の写真も撮影しておきましょう。

日々どのようなDVを受けているのかについて、日記つけることも役立ちます。

モラハラのケースでは、相手が暴言を吐いているところをICレコーダーで録音したり、相手から渡されたメモや書類をとっておいたり、日々日記をつけていたりすることが役立ちます。

その他、相手の宗教活動やセックスレスなどの各種の離婚理由の場合には、それぞれの相手の行動を示すようなものをとっておくことが必要です。

たとえば、相手が宗教活動やギャンブルにつぎこんだお金の記録を示すためにレシートやクレジットカード記録、購入した物品の写真を撮ったりします。

自分から働きかけても無駄だったことなどを示すため、相手に手紙を渡した証拠をとっておいたり(コピー)、日記をつけておいたりするのも良いでしょう。

関連記事

-

-

焦ってはダメ!離婚調停で相手が嘘ばかりつく時の対処法

法律問題を扱っていると、相手方が真っ赤な嘘を繰り返す場合があります。 そもそも当事者同士の見解がまったく異なるからこそ、法律問題にまで発展しているわけですから、あまり驚くことではありません。 ですが、これが家庭内の問題と …

離婚裁判では弁護士は必要か

調停は話合いの手続きなので、当事者が自分ですすめることもできますが、訴訟は法的に主張を整理して、立証方法も適切に行う必要があるので、素人ではかなり厳しいです。

裁判所の指示に従って適切に対応しないと、正しいことを主張していても負けてしまうおそれもあります。

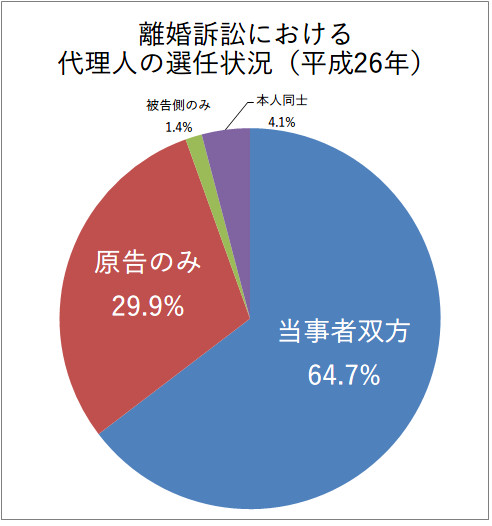

また、相手に弁護士がついていて自分にはついていない状態だと、かなり不利になってしまいますが、実際にはほとんどの人が離婚訴訟で弁護士をつけてくるので、自分が弁護士をつけないと、相手にだけ弁護士がついている状態になり、不利になります。

そこで、離婚訴訟を起こすときには、初めから弁護士に依頼することを強くおすすめします。

関連記事

-

-

協議離婚でも弁護士に依頼する4つのメリット

協議離婚というのは、本人同士の話し合いによって成立する離婚のことを言います。 一見すると、裁判所を利用する手続きでもないため弁護士に依頼する必要はないようにも感じますが、たとえ協議離婚でもあっても弁護士に依頼するメリット …

離婚裁判の弁護士費用はどのくらいかかるのか

弁護士の費用には、着手金と報酬金があります。

着手金とは、当初に支払う依頼料のことであり、報酬金とは事件が解決されたときに支払う費用です。

離婚訴訟の着手金は、だいたい30万円~50万円程度です。

※関連ページ→「弁護士費用の相場と着手金が高額になる理由」

報酬金は、事案にもよりますが、離婚ができた場合に30万円、財産分与や慰謝料などの金銭支払いを受けられた場合には、その金額に応じて10%~15%程度の金額が加算されることが多いです。

子どもの親権争いがある事案では、親権を取得出来たら報酬が加算されますし、養育費の支払いが決まったら、その金額に応じて報酬金が加算されます。

これらの弁護士報酬については、あくまで相場であり、実際には各法律事務所によって異なるので、具体的には依頼する弁護士事務所にしっかり確認することが大切です。

※関連ページ→「離婚調停の時の弁護士費用と弁護士の必要性」

経済的に弁護士に依頼するのが難しい場合は法テラスを利用する手も

弁護士費用の支払いが苦しい場合には、法テラスを利用できるケースがあります。

法テラスというのは通称で、正式名称は、日本司法支援センターといいます。

法テラスは、法務省の管轄下にありますが、国家機関というわけではありません。

そのため、法テラスを利用したい場合は、法テラス法律事務所か、法テラスとの間で民事法律援助利用契約を締結している弁護士に相談する必要があります。

法テラスでは、資力が少ない人の場合に、日本司法支援センターから弁護士費用の立替を受けることができます。

立替を受けた費用については、法テラスに月々1万円程度返済していけば良いので、楽です(利息はつきません)。

また、かかる費用そのものも通常の方法で弁護士に依頼するよりも安いので、助かります。

資力制限はありますが、利用できる場合には是非とも利用すると良いでしょう。

弁護士保険に加入している場合にも、弁護士費用の自己負担がなくなるので安心です。

※関連ページ→「法テラスとは?利用条件やメリット・デメリット・回数制限など」

その他離婚裁判についてよくある質問

以下では、離婚裁判でよくある質問にお答えします。

離婚裁判は傍聴されるのでしょうか?

争点整理のための期日については、通常傍聴されることはありません。

ただ、最終的に証人尋問や当事者尋問が行われる場合には公開されるので傍聴される可能性があります。

裁判では公平性を保つために、公開されており、傍聴が認められています。

離婚裁判も同様で、非公開にすべき特別な事情がない限り、誰でも傍聴できる環境下にて実施されます。

上記でも述べたとおり、離婚裁判の典型的な原因は不貞行為(不倫、浮気)であり、その上で、自身が陳述する内容や、提出する証拠が公開されてしまうことも考慮に入れる必要があります。

それらは不貞行為を証明する写真や音声など、他者に知られたくない情報ですので、当然心配になります。

しかし、実際のところ、裁判において主張や根拠となる証拠などは、裁判所にあらかじめ提出する形で行われます。

そのため、尋問以外の具体的な証拠などは、改めて閲覧手続きをしない限り閲覧されないため、傍聴人に全ての内容が詳細に伝わってしまう可能性は極めて低いと考えられるでしょう。

判例としてネット上に載ってしまう可能性もあるのでしょうか?

ほとんどありませんが、絶対にないとは言えません。特殊なケースなどでは判例雑誌に掲載されることなどもあり、その場合、それがネット上に紹介されたりすることがあるからです。

ただし、その場合でも、実名ではなく人物などの特定はできない形に変えられます。

親族や友人に証人になってもらった方がよいのでしょうか?

離婚裁判では、親や自分の親族の証言は重視されませんし、証人申請しても採用されないことも多いです。

友人についてはケースバイケースです。

不貞行為が争われている事案で夫婦の双方の友人などの場合には、証人価値がある場合もあります。

訴訟費用や弁護士費用はどちらが払うのですか?

訴訟費用(印紙代、証人の旅費日当など)については、裁判の判決で負担割合が決められます(1:1や4:6など)。

弁護士費用については、自分で依頼した弁護士の費用は自分で負担する必要があります。

口頭弁論は原告も被告も出席しないといけないのでしょうか?

原則的に出席が必要です。

ただ、第一回については、被告は答弁書を提出しておけば出席しなくて良いことになっています。

また、弁護士に手続きを依頼した場合には、弁護士のみが出席すれば足りるので、依頼者本人(原告被告)は出席する必要はありません。

当事者尋問の日のみ出頭が必要です。

裁判中に浮気相手と交際しても許されるのでしょうか?

事案によります。

不貞行為を認めていないなら、交際をしているとバレてしまって裁判が不利になります。

子どもの親権を争っている場合にも、不貞行為していると不利になるケースがあります。

また、不貞行為を続けていると慰謝料の金額が高くなる可能性があります。

これに対し、不貞行為を認めておりそれを前提に離婚裁判が進んでいて、慰謝料の金額も気にしない場合や、相手にバレずに関係を続けられる自信がある人は、交際を続けながら裁判をしている人もいます。

※関連ページ→「離婚調停中の恋愛・交際(不貞行為)が調停の結果に影響する時しない時」

性格の不一致で何年も別居している場合は離婚原因に該当するのでしょうか?

必ずしも婚姻を継続し難い重大な事由が認められるとは限りませんが、認められるケースもあります。

この場合、別居前のやり取りや別居の経緯、別居後の接触の有無、別居期間などによって判断が異なります。

たとえば、別居前から夫婦関係が冷えており、別居中もまったく交流がなく、別居期間が10年以上になっている場合などには離婚原因が認められるでしょう。

反対に、別居後もときどき会っていて、別居後2年程度しか経っていない場合には離婚が認められない可能性もあります。

裁判中に子どもと面会する権利はあるのでしょうか?

結論から申しますと、あります。

親は、親権の有無にかかわらず、子どもと面会する権利がありますし、離婚裁判中は双方の親に親権があるので、なおさら面会交流を認めるべきです。

そこで、相手に対して子どもとの面会を求めることができますし、話合いで面会をさせてもらえないなら、家庭裁判所において面会交流調停をすることにより、面会の方法を決めてもらうことができます。

離婚裁判中も面会を続けることができますし、離婚裁判後には自分が親権者になったら子どもを引き取ることができて、相手が親権者になった場合には引き続き面会を続けることができます。

関連ページ→「面会交流調停の流れと申し立ての方法」

最後に

以上のように、離婚裁判を起こすケースは、人によってさまざまですし、結論もいろいろです。必ずしも自分の思い通りの判決が出るとは限りません。

判決にならずに和解離婚する割合も半数近くなっていますし、どちらにしても長引く争いに疲れ果ててしまうケースもあります。

このような苦しい離婚裁判を戦い抜いて、自分の望む結果を得るためには、離婚問題に強い弁護士に依頼することが必要です。

弁護士費用が心配だという人は、弁護士保険に加入していると、保険から支払いを受けられるので安心です。

今回の記事を読んで裁判を起こす場合の弁護士の重要性を認識されたら、一度弁護士保険への加入を検討してみると良いでしょう。